踊るカラダの解剖学―スネ膝下の骨

分かりにくいと言われる解剖学をあんじゅ独自の視点でお届けするのがこの解剖学コラムです。【動かす(踊る)ためにカラダはどんな特徴があるのか?】を軸に人のカラダの仕組みを一緒に見ていきましょう。

これまで、骨盤・大腿骨と紹介してきた【踊るカラダの解剖学】いよいよ再開しますね。

次に紹介するのは膝下の骨、です。骨盤や太ももと違って普段あまり意識しない場所ですが、実は踊るためには知っておいて損はない、そんな場所なんですよ。

案外知られていないのがこの点です。

膝下の骨は、膝をきれいに折りたたんだプリエや伸びたつま先・甲にも関係ある部位なんです。

知りたくなってきませんか?

ではまず、骨そのものを紹介しますね。

膝下の骨-脛骨・腓骨はこんな姿をしています

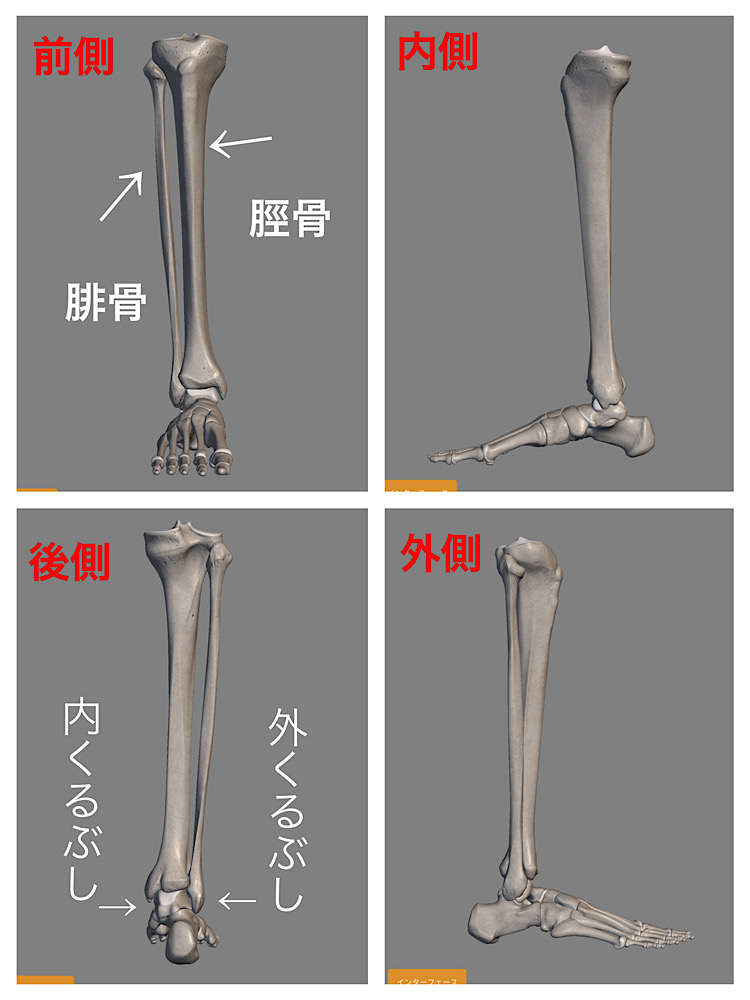

イラストで四つの面から見てみると、膝下・スネの骨はこんな感じになっています

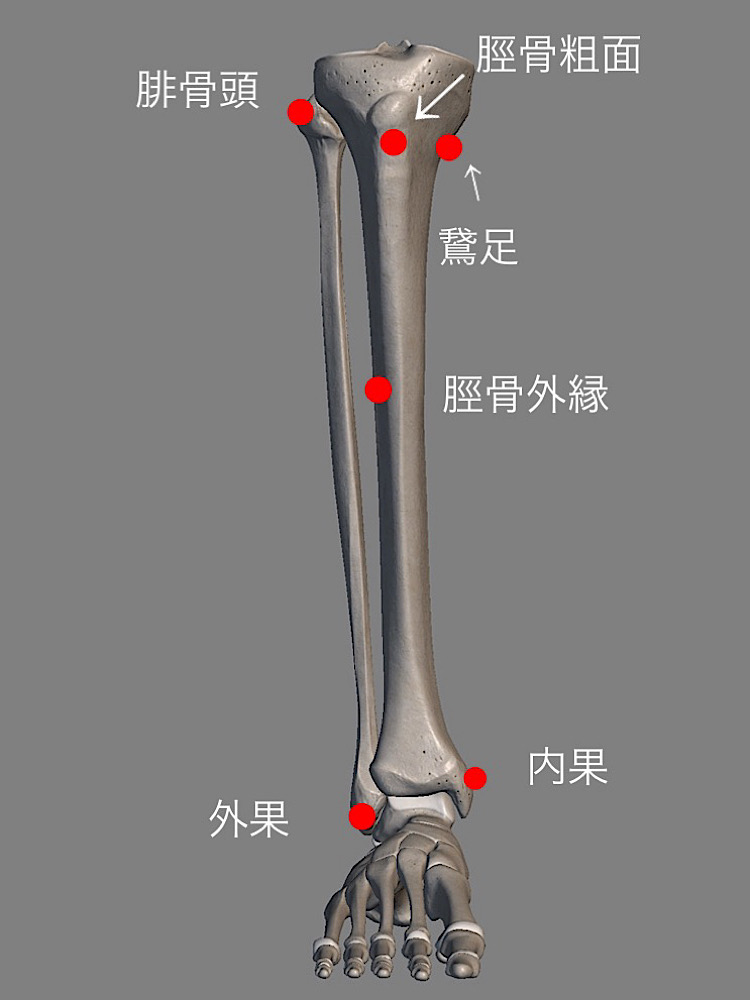

前から見て真ん中半分以上を占めるのが脛骨(けいこつ)です。そして外側が腓骨(ひこつ)になります。

前面は触れると線みたいにとがっていて、内側は少し幅があります。そして、両方の骨の端っこがくるぶしになっているのです。

つまり、内側のくるぶしは真ん中の骨・脛骨で、外側のくるぶしは外側の骨・腓骨です。

「スネの骨が湾曲しているんです」とよくお聞きしますが、それは膝下О脚なっていて、スネの骨が曲がっているように感じる場合で、元もとのスネの骨・脛骨は完全にまっすぐという訳ではないのです。

足部をロールインさせて立たないように工夫するなどすると、脚・スネ・足部も案外まっすぐに立てるようになっていきます。

そうしていると、スネの骨のカーブは気になりませんし、スネの骨に関わっている大切な筋肉も使いやすくなります。

太ももの骨大腿骨ほど知られていませんが、スネは踊るのにとっても大切な部位でもあります。

というのも、ターンアウトに関係する筋肉が、この脛骨の内側と腓骨の外側に関係していて、つま先を伸ばす筋肉はこの脛骨と腓骨の前の面に関係しているからなんです。

骨の”ある”場所にはヒントが隠されている

ターンアウトやつま先を伸ばす・甲を出すのに関係しているの?となると興味が湧いてきませんか?

あんじゅの解剖学は、踊るという視点から切り取って分かりやすく伝えることを目的としています。

まず、膝下の骨の構造がどうなっているかを紹介しましたので、次は、膝下の骨に隠されたあるポイントをご紹介していきますね。

踊るカラダの解剖学、これまでの連載を簡単にまとめて紹介しておきますね。

>>>骨盤 ①

>>>大腿骨 ①

>>>骨盤と大腿骨(股関節の可動域①)

>>>ターンアウトの筋肉解剖

>>>膝シリーズ①

>>>膝とプリエについて

【著者プロフィール】

市川淑宥子(ようこ)

バレエ治療院あんじゅ院長

日本バレエワークアウト協会理事

鍼灸師/フロアバレエ・バー・アスティエ講師/チェアバレエエクササイズ講師

2008年、当時はなかったバレエ・ダンスのための鍼灸治療をスタートさせ、「バレエ鍼灸」と名付ける。現在も踊りを続ける治療家として、施術・ターンアウト改善、開脚改善などを展開。

著書:『骨盤が立てばあなたの開脚は変わる』

フロアバレエクラス:新宿にて月1回開催中

▶ プロフィール詳細はこちら

▶ Instagram:ballet.ange

本記事では、バレエの解剖学の外部講師として活動する筆者が、踊るためのカラダの仕組みや動きの仕組みをわかりやすく解説します。