踊るカラダの解剖学 ―骨盤1― 骨盤は三つの骨でできている

分かりにくいと言われる解剖学をあんじゅ独自の視点でお届けするのがこの解剖学コラムです。【動かす(踊る)ためにカラダはどんな特徴があるのか?】を軸に人のカラダの仕組みを一緒に見ていきましょう。

バレエだけでなくジャズダンス、タヒチアンダンスなどあらゆるダンスにおいて、股関節の可動域は重要な土台です。

それは、審美系のスポーツ、新体操やフィギュアスケート、アーティスティックスイミングでも同じです。

可動域が大事といわれる股関節、どこにあるのか?

はい、骨盤にあります。

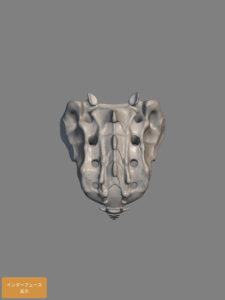

骨盤の情報

3つのパーツから成り立つ腰の骨

- 腸骨

- 坐骨

- 恥骨

女性はハート形、男性は縦型と言われます。

アプリがこちらです。

でも本や写真などの骨盤は、3つの骨に加えて違う骨が描かれています。

ハイ、仙骨そして尾骨です。

仙骨は左右の腸骨(横にある骨)に挟まれているので、大抵の骨模型や図解でも仙骨付きで紹介されます。

でも、仙骨は別物です、これとても大事です。

腰が後ろに引ける(骨盤の後傾・タックイン)が起きやすい要因は、仙骨が骨盤に挟まれているから、です。

上流(肩や背中、胸)が崩れると下流(骨盤)も崩れやすい、そういう構造になっているのです。

案外、仙骨付きで骨盤だと思っている人も少なくありません。

そして股関節。

これは横向きにはついていないのが普通です。

何故なら、人は前に進んで歩くからです。

股関節は車の車輪がはまっているところと同じ働きをしています。

もし股関節の穴が横向きだったら、前には歩きにくくなる訳です。

では股関節の可動域を左右するものは一体なんなのか?

その前に、もう少し骨盤を掘り下げ手いきます。

3Dアトラスのアプリは↓からどうぞ。

開脚の解剖学はこの本で紹介しています。

【著者プロフィール】

市川淑宥子(ようこ)

バレエ治療院あんじゅ院長

日本バレエワークアウト協会理事

鍼灸師/フロアバレエ・バー・アスティエ講師/チェアバレエエクササイズ講師

2008年、当時はなかったバレエ・ダンスのための鍼灸治療をスタートさせ、「バレエ鍼灸」と名付ける。現在も踊りを続ける治療家として、施術・ターンアウト改善、開脚改善などを展開。

著書:『骨盤が立てばあなたの開脚は変わる』

フロアバレエクラス:新宿にて月1回開催中

▶ プロフィール詳細はこちら

▶ Instagram:ballet.ange

本記事では、バレエの解剖学の外部講師として活動する筆者が、踊るためのカラダの仕組みや動きの仕組みをわかりやすく解説します。